Дорогие земляки!

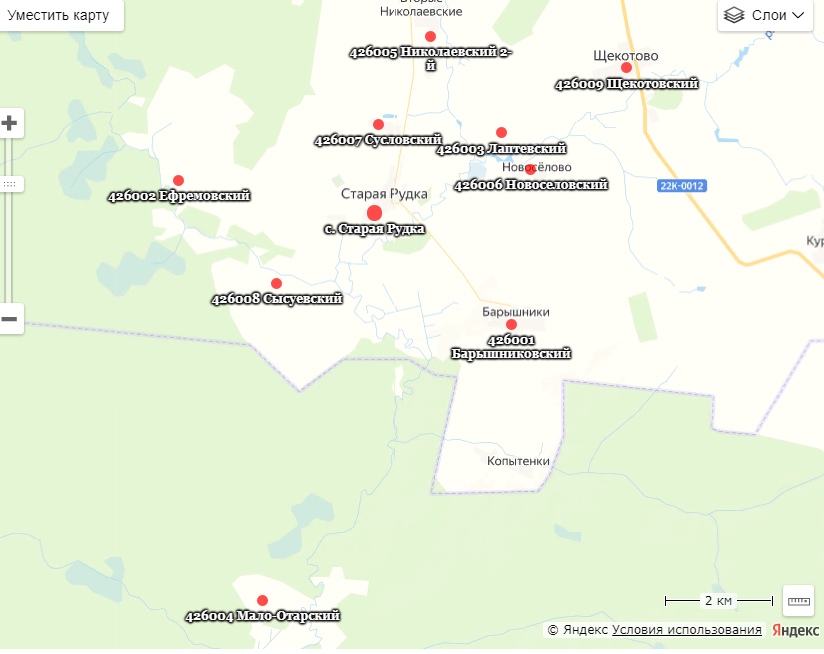

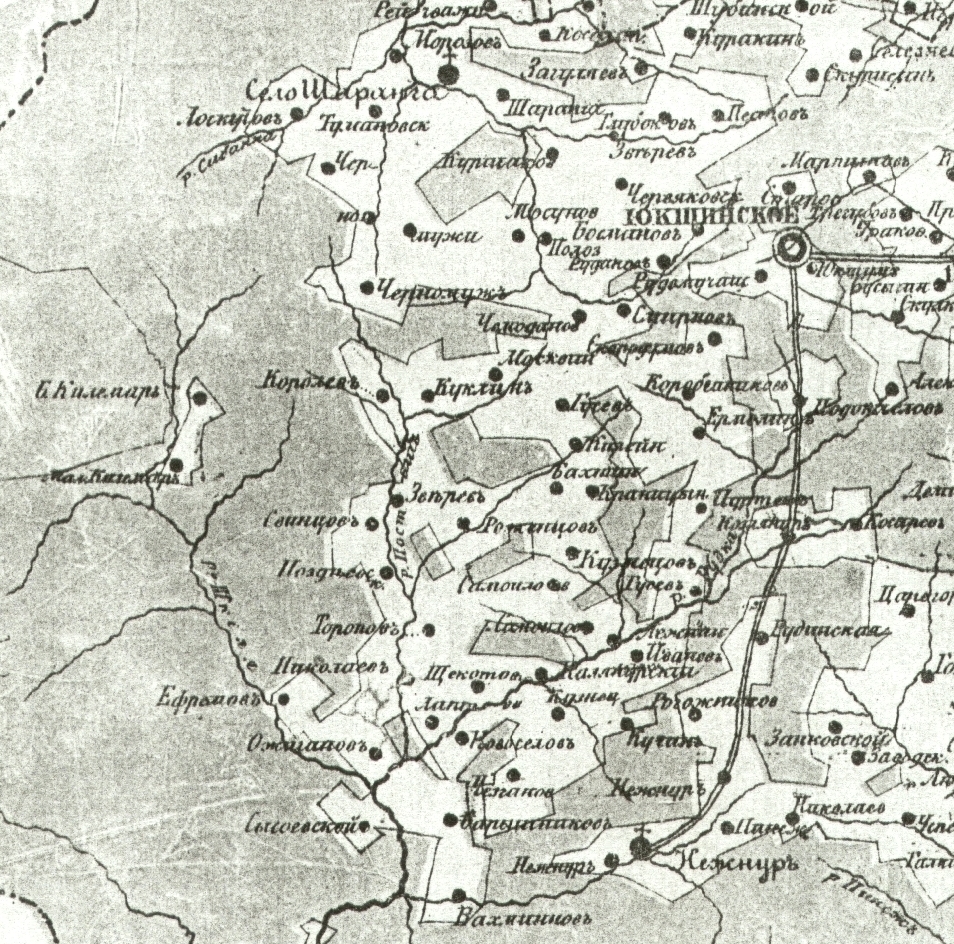

В день села, благодаря администрации села и особенно заведующей библиотекой, Вере, все мы с удовольствием посещаем наш музей, в котором отражена история Старой Рудки, окружающих её деревень, того места, которое именуется малой родиной; история существует, прежде всего, в делах и жизни людей. Поэтому, чтобы наполнить содержанием страницы прошлого, особенно первую половину 20 века, я предлагаю неравнодушным потомкам написать историю своего рода и опубликовать её на нашем сайте, пока не поздно, пока можно еще по воспоминаниям старших что-то еще собрать. А рассказать есть о ком, например, такие фамилии как Ожигановы, Куклины, Тороповы, Прижимовы, Журавлевы, Клешнины, Зайцевы, Новоселовы и многие другие оставили заметный след в истории нашего края. Нам доступна уникальная возможность такой публикации благодаря создателям и устроителям сайта «Старая Рудка», нижайший им поклон. Я, младший представитель рода Целищевых – Повал, из проживавших в Старой Рудке, рассказываю о том, что удалось собрать об истории своей семьи.

|

Дом семьи деда, на снимке: Екатерина Прокопьевна с братом Юрой и Тамара Прокопьевна со мной на санках. 1949 г.

|

Мой дед – Прокопий Зиновьевич Целищев 1887 года рождения (рисунок сделан с фронтовой фотографии 1917 года)

|

Мой дед, Прокопий Зинвьевич Целищев, и его семья. Снимок, примерно, 1931-1932 года.

|

|

Самый разгар строительства ГЭС, снимок – июнь 1947 года. Первый прораб стройки - Прокопий Зинвьевич Целищев, мой дед.

|

Средний сын Прокопия Зиновьевича Целищева – Виталий

|

Николай Прокопьевич Целищев с женой Татьяной и мои родители Повал Матвей Львович с женой Екатериной Прокопьевной. Фото 1950 г.

|

Мой прадед по материнской линии – Зиновий Целищев, проживал со своей семьей в деревне Сысуи. Лес и животноводство – основа существования крестьянских хозяйств второй половины 19 века. Семья не была бедной, поскольку его дети смогли получить неплохое начальное образование. Во всех анкетах деда, начиная с Первой мировой войны, значилось – грамотен.

Старший сын – Прокопий 1887 года рождения (мой дед), довольно рано женился и ко времени призыва в армию в конце 1915 года у него было трое детей: сыновья Анатолий, Виктор и дочь Анна. (в Первую мировую войну семейных с детьми сначала не призывали). В 1914 году дед выстроил в Старой Рудке дом, который меня в детстве поражал своими размерами и своей красотой. В этом же году семья переехала на новое место жительства.

Ко времени призыва в действующую армию ему было 28 лет, это был статный богатырь ростом под два метра да еще и грамотный, поэтому был зачислен в гвардию. Последние два года войны воевал на Австрийском фронте в Чебоксарском полку, участник Брусиловского прорыва. Воевал, видимо, хорошо, так как к концу войны дослужился до старшего унтер-офицера, награжден георгиевским крестом, демобилизовался лишь в 1918 году. С мая 1919 года по сентябрь этого же года служил в Красной армии на Восточном фронте. Вторая Сарапульская рота, ротный писарь.

После демобилизации женился во второй раз на вдове погибшего на войне крестьянина и уже в новой семье у него родилось 5 детей: Катерина – моя мать, Николай, Валентина, Евгений и Тамара. В 20 е годы дед занимался своим хозяйством, это было крепкое середняцкое хозяйство, на паях с младшим братом Яковым, проживающим по-прежнему в Сысуях, они держали лесопилку. Как только в Старой Рудке был образован колхоз, дед одним из первых стал его членом, передав всё хозяйство в колхоз, и в первые годы даже отдал под конюшню свой двор. Он хорошо понимал ситуацию с колхозами, инициатива по ним исходила жестко сверху, значит, иного пути не было. Так как Прокопий Зиновьевич слыл человеком весьма грамотным и разумным, то к нему тянулся народ. По воспоминаниям матери, у нас в доме практически каждый вечер собирались покурить мужики, засиживались до поздней ночи.

Первый раз деда арестовали в 1933 году. Основанием ареста послужил донос о том, что он, якобы, ругал Советскую власть. Поводом стало его высказывание на колхозном собрании при обсуждении статьи в «Правде» «Ответы тов. Сталина на вопросы тов.Иванова о колхозном строительстве». Прокопий Зиновьевич, якобы, высказался в том духе, что у власти будто нет других методов кроме лагерей и расстрелов заставить людей хорошо трудиться в колхозах. Если вспомним этот год, то он, действительно, был очень тяжелым для крестьян. С одной стороны, неурожай, а с другой – практически все зерно и сельхозпродукция были вывезены из колхозов, страна остро нуждалась в валюте. Следствие шло несколько месяцев, но так и не нашло подтверждения действительной вины деда, краевым судом он был оправдан и освобожден в виду отсутствия инкриминируемых ему деяний. Прокопий Зиновьевич продолжал добросовестно работать в колхозе. У него была страсть (по воспоминаниям моей матери – Екатерины Прокопьевны), это был заядлый рыбак, приносил щук, которые доставали от его плеча до земли. Река Рутка в то время была очень полноводной, изведенные позднее два болотца между Сысуями и Старой Рудкой поддерживали её уровень. Но жизнь семьи круто изменилась, когда осенью 1937 года на деда вновь поступил донос в органы НКВД о том, что он в колхозе занимается вредительством, подрывает стахановское движение льноводческого звена. Дед в колхозе был полеводом, осенью посеяли озимые на большую, чем обычно, глубину и они осенью почти не взошли. Сначала деда отрешили от должности, он устроился в промартель сторожем, а следствие шло своим чередом. Арестовали его в апреле 1938 года. А так как «вредительством» один он заниматься не мог, то следователь «выявил» и его сообщников, ими оказались: счетовод колхоза Клешнин Николай Павлович и начальник промартели Басманов Иван Никитич. Для пущей важности деда еще обвинили в антисоветской пропаганде и связи с эссерами и троцкистской группой, правда, откуда эссеры и троцкисты взялись в деревне, не уточнялось. Арестовали сначала и его жену – Варвару Ивановну, также за антисоветскую пропаганду, но это была обычная крестьянка, неграмотная, вся в семье, детишек был полон дом. Следователь так и не смог, исходя из содержания доноса, «повесить» и на неё антисоветскую пропаганду., поэтому её достаточно быстро освободили. По тем временам обвинение серьезнейшее (ст.58 п1- враг народа), деда, посадили на время следствия в Яранскую тюрьму, ему грозил минимальный срок 10 лет лагерей. Но тут пришла осень, озимые колхоза принесли лучший урожай по району, поэтому обвинение смягчили и дед получил лишь 7 лет лагерей. Срок отбывал в одном из воркутинских лагерей. Еще до приговора деревенские мужики написали письмо на имя начальника Шарангского отдела НКВД в защиту деда. В августе 1939 года прокурор района направил кассационный протест в судебную коллегию по уголовным делам, в котором указал на односторонность следствия, на то, что не были учтены судом показания в пользу деда и т.д. В 1942 году деда освободили и он вернулся в деревню Позднее дед был полностью реабилитирован (все подробности дела взяты из областного архива, куда его младшей дочери Тамаре был разрешен допуск в наше время.)

Лагерь бесследно не прошел, хотя дед и был там прорабом, но вследствие очень плохой пищи, у него развилась язва желудка, от которой он через 5 лет и умрет. По возвращении в село, он стал вновь работать в колхозе. Заложил огромный колхозный сад на территории, где сейчас располагается вторая улица деревни – от магазина и до прогона. Все саженцы привозил из Яранского питомника, мы, дети, родившиеся после войны, еще застали этот густой сад. У себя перед домом он также разбил сад, в котором еще в 60-е годы плодоносили яблони сорта антоновка, росла сортовая смородина и крыжовник. По тем временам, просто, невиданная роскошь. Прокопий Зиновьевич был первым прорабом на строительстве Старорудкинской ГЭС, однако, до конца строительства он так и не дожил. Умер в возрасте 60 лет в 1947 году, когда в период обострения болезни в Санчурске ему была сделана операция. Она прошла вроде бы успешно, но затем развилось внутреннее кровотечение, от которого дед и умер.

Семья Целищевых со стороны младшего брата Якова известна тем, что его сын – Николай Яковлевич Целищев, инвалид ВОВ, много лет был сначала парторгом, а затем председателем колхоза им. Суворова.

Старший сын Прокопия Зиновьевича – Анатолий, до 1939 года работал в колхозной кузнице, затем был призван в ряды Красной Армии и прошел всю финскую войну, летом 1940 был демобилизован и почти сразу же с семьей уехал на Урал, куда перебрались до него многие сельчане. С первых дней войны он на фронте, участник Сталинградской битвы, сапер, старший сержант. Осенью 1942 года получил тяжелое ранение, после выздоровления направлен на Ленинградский фронт, там произошла его фронтовая встреча с младшим братом Николаем. 10 октября 1944 года под Ригой в боестолновении с бандитами, так называемыми лесными братьями, был тяжело ранен и умер в госпитале. Его большая семья проживала в Свердловске, некоторые из детей живы и поныне. Семья долго разыскивала его могилу, место погребения было установлено и его жена с детьми еще в советское время побывали на его могиле.

Средний брат - Виталий, еще в 1934 году вместе с другом из Новосел сбежали в город осуществить свою мечту – стать летчиками, и это им удалось. Окончили летную школу, в финскую воевали в небе на Карельском перешейке. После войны оба были направлены в летный полк на Украину, дислоцирующийся в Умани. Последний раз Виталий был дома за полгода до начала войны. Мать очень хорошо запомнила эту встречу, ей было уже 19 лет. Виталий был уверен в скором начале войны с Германией, очень сокрушался о нашем отставании в технике (речь о самолетах) от авиации германских ВВС. Конструкция наших самолетов была в основном из дерева, а у немцев только металл. Мать хорошо запомнила его слова о том, что он скоро погибнет. На прощание подарил чайный сервиз, его очень берегли, последняя чашка из него береглась лет 30, потом и она разбилась. К началу войны Виталий был уже в звании капитана, командир эскадрильи. Вместе с другом они с первых часов войны участвовали в воздушных сражениях. 27 июня был получен приказ на штурмовку колонны вражеской бронетехники. Из-за сильного огня ПВО противника бомбардировщики так и не могли приблизиться к колонне, Виталий единственный сумел прорваться на истребителе к вражеской колонне, обстрелял её из пулеметов, но был подбит и направил свой горящий самолет на немецкие машины (о подробностях этого боя рассказал его друг, оставшийся в живых в этом бою и прошедший всю войну, позднее ставший генералом. Еще шла война, когда он, Герой Советского Союза, получив отпуск, приехал домой и выступал перед школьниками, Тамаре было где-то лет 12-13, она была на этой встрече, но так и не осмелилась расспросить более подробно о своем брате). Сын Виталия – Вадим, тоже летчик-истребитель после войны начинал службу в полку отца и гордился тем, что имя его отца занесено золотыми буквами в книгу Героев полка. Посмертно Виталий был награжден орденом Ленина.

Младший из братьев призывного возраста – Николай, 1922 года рождения, также с первых дней войны был призван на фронт, попал в Ленинград, пережил блокаду. Сначала стал разведчиком минометной роты, его задачей было находить цели для обстрела врага, это всегда передний край, несколько раз был ранен, пережил тяжелейшую контузию, снаряд попал в их блиндаж, его ударило бревном по голове, откопали только через сутки в бессознательном состоянии и, как следствие, жуткие головные боли до конца жизни. После снятия блокады в составе роты разведки артиллерийского полка дошел до Берлина, награжден орденами Слава всех трех степеней. В составе войск 1 Дальневосточного фронта участвовал в разгроме Квантунской армии Японии. После войны окончил сельхозтехникум, женился на деревенской девушке, дочери Куклина Харитона Егоровича – Татьяне, к этому времени окончившей пединститут. Работал сначала зоотехником в колхозе, затем с семьей переехал в г. Сургут, умер в 1980 году. Дети: Светлана, Олег и Надежда.

Мой отец – Повал Матвей Львович, 1923 года рождения, уроженец Гомельской области БССР, старший в большой семье сельского кузнеца (как узнал, будучи уже в годах, фамилия означает деревянное основание ската крыши, видимо, кто-то из предков был плотником). С началом войны его, выпускника средней школы, 17 лет от роду, эвакуировали вместе с другими несовершеннолетними вглубь страны. Так он попал в Шарангу, но ждать совершеннолетия не стал и добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Храбро сражался в её рядах до осени 1942года, когда получил тяжелое ранение в обе ноги от взрыва вражеской гранаты. Осколки так и не смогли удалить полностью, поэтому был признан негодным для строевой службы и хромал потом всю жизнь. За время боев был награжден любимой наградой бойцов – медалью «За отвагу» и крайне редкой тогда наградой – медалью «За боевые заслуги», единственной медалью, в статусе которой значился пункт – прием вне очереди Председателем Президиума Верховного Совета СССР. После госпиталя был направлен в место призыва в Шарангский военкомат, а там получил направление в село Старая Рудка учителем немецкого языка. На жительство был определен в дом Целищевых, через год они с Екатериной Прокопьевной поженились. В конце 1944 года, несмотря на то, что он был признан негодным к строевой службе, его опять призывают в армию, присваивают звание мл. лейтенанта и направляют на Дальний Восток на границу с Манчжурией. После разгрома японцев, его назначают комендантом крупного поселка, где он находится до 1946 года. Затем полная демобилизация, возвращение в Старую Рудку, работа в школе и заведование сельским радиоузлом, затем учеба в Кировском пединституте на историческом факультете и вся последующая жизнь связана со старорудкинской семилетней, затем восьмилетней школой до середины 70-х годов. С середины 50-х годов бессменный завуч, а где-то с середины 60-х – директор школы. При нем построили котельную, в школе смонтировали паровое отопление. Зима 1973/74 годов была очень морозной, он все боялся разморозки ночью системы, все время проверял работу кочегаров и, как следствие, на 54 году жизни получил обширный инфаркт миокарда, После болезни на работу уже больше не выходил. Умер в 1995 году в Горьком, проживая последние годы в семье брата Юрия.

Были с его стороны попытки отыскать своих родных, но по Гомельской области дважды прокатился каток войны, а кроме того край был партизанский, населения практически к концу войны не осталось, попытки кого-то из родных найти успехом не увенчались, так что Старая Рудка в определенном смысле стала его второй родиной.

Моя мать – Целищева Екатерина Прокопьевна, 1920 года рождения, всю жизнь проработала библиотекарем, сначала в сельской библиотеке, а затем – в школьной. Библиотечный техникум окончила еще во время войны. Работая в сельской библиотеке, организовывала колхозную самодеятельность, регулярно силами коллектива учителей и активных колхозников, ставили концерты и спектакли не только в старорудкинском клубе, но и окрестных деревнях. Это было еще задолго до появления телевидения и население с удовольствием посещало эти представления. А школьникам она запомнилась тем, что приучала пацанов к хорошей книге. Удивительно, но вспоминается очень богатая книгами наша сельская библиотека, а позднее и школьная. Все любимые подростками приключенческие книги в основном там были представлены. Многие наши сверстники были воспитаны на этой литературе и сам я подростком зачитывался романами Дюма, Купера, Майн Рида, Жюль Верна, В.Скотта, Джека Лондона и многих многих других. В 57 лет мать вышла на пенсию, а на 64 году жизни умерла, похоронена на сельском кладбище.

С уважением,

Лев Повал

Это часть истории Шарангского таежного края. Истории трудовой, сопряженной с величайшими испытаниями: непросто, нелегко было среди безбрежного моря древних лесов с мелководными петляющими речками и ручьями поставить добротные дома-бараки, прорубить просеки-дороги и на отведенных делянках производить вырубку спелой древесины... Продукция их труда – пиломатериалы разного вида – была очень нужна поднимающемуся после военной разрухи хозяйству страны, поэтому государство выделяло деньги и на строительство железнодорожных путей, и на улучшение быта лесорубов. Снабжение рабочих продуктами питания, одеждой, мебелью и многим другим происходило через специальные отделы, поэтому в магазинах ОРСов можно было беспрепятственно приобрести то, что в райповских торговых заведениях было в дефиците. Возможность заработать и сносно жить (магазины, детсады, школы) привлекала в таежные дебри (с неизменными гнусом и мошкарой, близким соседством с опасными зверями, но об этом не думалось!) мужественных и трудолюбивых, ищущих романтики и обустройства своего семейного гнездышка.

Это часть истории Шарангского таежного края. Истории трудовой, сопряженной с величайшими испытаниями: непросто, нелегко было среди безбрежного моря древних лесов с мелководными петляющими речками и ручьями поставить добротные дома-бараки, прорубить просеки-дороги и на отведенных делянках производить вырубку спелой древесины... Продукция их труда – пиломатериалы разного вида – была очень нужна поднимающемуся после военной разрухи хозяйству страны, поэтому государство выделяло деньги и на строительство железнодорожных путей, и на улучшение быта лесорубов. Снабжение рабочих продуктами питания, одеждой, мебелью и многим другим происходило через специальные отделы, поэтому в магазинах ОРСов можно было беспрепятственно приобрести то, что в райповских торговых заведениях было в дефиците. Возможность заработать и сносно жить (магазины, детсады, школы) привлекала в таежные дебри (с неизменными гнусом и мошкарой, близким соседством с опасными зверями, но об этом не думалось!) мужественных и трудолюбивых, ищущих романтики и обустройства своего семейного гнездышка.

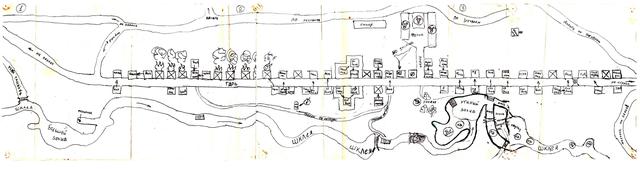

На фото Наталья Павловна Куклина-председатель колхоза "Победа" на строительстве ГЭС. При заполнении водохранилища Лаптевские и Новоселовские луга практически оказались затопленными. Недолго ГЭС проработала с полной отдачей. Необходимость в дешевой электроэнергии вступила в противоречие с необходимостью иметь выпас для скота и заготовкой сена для его зимовки. Пруд в значительной степени спустили, а затем и вовсе гидроэлектростанцию закрыли. Работала только водяная мельница. От Шарангского районного радиоузла провели проводную радиолинию, так и колхозный радиоузел оказался без надобности... Когда-то осентю, будучи учениками 2го класса, забрели мы на радиоузел ( Валентин Седых, Толик Глушков...). Дверь была не заперта. В аппаратной были раскурочены радиоприборы. Было много разбитых аккумуляторов. В банках аккумуляторов была какая-то вата. Мы набрали её в карманы и верхняя одежонка наша оказалась изрядно попорченной. Вата оказалась вовсе не ватой, а неизвестно чем, пропитанным щелочью. Еще мы обнаружили книги, написанные азбукой Бройля(Азбука для слепых). Позднее мне рассказали, что на радиоузле в прошлом по ночам дежурил слепой учитель истории Старо Рудкинской школы Царегородцев Василий Сергеевич. Пословам моей сестры Лидии Александровны, слепой учитель был прекрасным педагогом и его очень любили ученики. Рассказывали, что Василий Сергеевич вел очень активный образ жизни и даже по весеннему половодью ловил наметом рыбу на Рудке. Конечно, его глазами была верная спутница по жизни жена, имени которой я пока не знаю. Надо сказать, что электрознергия для освещения жилых домов подавалась только в темные времена года с наступлением темноты и до одиннадцати часов вечера, а утром с половины шестого и до рассвета. Было и уличное освещение Запитана была животноводческая ферма и молотильный ток. Ток - это несколько огромных сараев, стоявших на месте нынешнего полуразрушенного производственного комплекса бывшего колхоза им. Суворова. Ближе к ручью, протекавшему через кладбище, стоял овин.. Это такой большой сарай с жердяными навесами, на которых сушились необмолоченные снопы зерновых культур. Внутри сарая была заглубленная в землю кирпичная печь. Думаю, в пору моего еще беззаботного детства овин топили в последний раз. На току стояла стационарная молотилка, работавшая от электродвигателя.Женщины цепочкой передавали развязанные снопы друг другу, у приемника молотилки их подхватывал Иван Степанович Куклин и отправлял в грохочущее чрево молотилки, с другого конца которой в одну сторону сыпалось на полог обмолоченное зерно, в другую летела мятая солома. Было шумно, пыльно и всем очень весело. Механизмами на току в ту пору заведовал отец Коли Куклина Куклин Леонид.Он позволял нам по очереди включать рубильник после перерывов в работе, это когда забивалась молотилка соломой или по иной причине. Леонид Куклин был с одной ногой. Вторую ему заменяла деревяшка, но и с одной ногой он управлялся очень ловко, даже ездил на колесном тракторе с огромными цельнометаллическими колесами с шипами: ХТЗ-НАТИ, как я узнал позднее(МТЗ тогда еще не было). Уехали из Старой Рудки в поисках лучшей доли семьи Коли Куклина, Толика Глушкова, Валентина Седых. С появлением в колхозе достаточного количества зерноуборочных комбайнов молотильный ток забросили и некоторое время складировали в нем снопики льна для дальнейшей отправки на Шарангский льнозавод. По старой памяти на току жило много голубей. В печи овина однажды устроила логово лиса. По ночам бесшумно кружили вокруг сараев совы. Уже в школьном возрасте стреляли мы с Володей Подоплеловым из раритетных ружей этих голубей. У Володи была рассверленная под гладкоствол "Арисака", подаренная ему дядей Андреем Васильевичем, а у меня рассверленная под 28 калибр Мосинка, тоже подарочная и тоже утраченная по детскому неразумию. Ходили мы на такую охоту не одни, а в компании мальчишек. Всем хотелось пострелять. Добычу нашу тушила с картошкой в русской печи тетка Клава, мама Коли Куклина. Мы дружно поглощали тушеную картошку с голубятиной, запивали молоком и до сих пор кажется мне, что вкуснее её никогда ничего больше не было. Каждую весну перед началом половодья пруд спускали. Для этого колхозный бригадир собирал мужиков и они поднимали деревянные щиты - затворы на мосту. Однажды затворы вовремя не подняли и вода прорвала дамбу около Первого болота. Образовалась огромная промоина, которую стали называть Прорвой. После известного события, когда в Прорве утонул человек, промоину стали называть по имени погибшего: Паладьевой ямой. К тому времени большое водохранилище было уже без надобности и через Прорву построили деревянный мост, но и его вскоре размыло, а Прорва только увеличивалась в размерах.. Её почти полностью засыпали уже в наше время при строительстве асфальтированной дороги в д. Барышники. ГЭС, а позднне мельница, мост через реку были своеобразным культовым местом для жителей Старой Рудки. В половодье и старые, и малые, несмотря на весеннюю распутицу собирались на мосту полюбоваться ледоходом и широко разлившейся рекой Рудкой. Гэсовская яма была любимым местом купания, а зимой с крутой горки, образованной насыпью плотины хорошо было на лыжах скатиться на лед. В 1967г. от единой энергосистемы Советского Союза были запитаны все деревни, села и лесоучастки Шарангского района. Здание уже не действующей ГЭС и мельницы разобрали. То, что было мельницей поставили на берегу пруда напротив коровника.(там, где поворот на кладбище). Мне еще будучи студентом в зимние каникулы довелось молоть на этой мельнице пшеничку для домашних надобностей. Мельником по семейной традиции был тогда участник ВОВ Спиглазов Николай Николаевич., проживавший в д. Суслово. Недолго проработал после его Валерий Лобастов. Мельница сгорела в смутные 90 годы, говорили, от неисправности электропроводки. Единственным напоминанием о ГЭС для тех, кто еще что-то помнит о тех временах, остался огромный тополь по дороге на Барышники, вымахавший из маленького прутика, посаженного перед входом на мельницу. С

На фото Наталья Павловна Куклина-председатель колхоза "Победа" на строительстве ГЭС. При заполнении водохранилища Лаптевские и Новоселовские луга практически оказались затопленными. Недолго ГЭС проработала с полной отдачей. Необходимость в дешевой электроэнергии вступила в противоречие с необходимостью иметь выпас для скота и заготовкой сена для его зимовки. Пруд в значительной степени спустили, а затем и вовсе гидроэлектростанцию закрыли. Работала только водяная мельница. От Шарангского районного радиоузла провели проводную радиолинию, так и колхозный радиоузел оказался без надобности... Когда-то осентю, будучи учениками 2го класса, забрели мы на радиоузел ( Валентин Седых, Толик Глушков...). Дверь была не заперта. В аппаратной были раскурочены радиоприборы. Было много разбитых аккумуляторов. В банках аккумуляторов была какая-то вата. Мы набрали её в карманы и верхняя одежонка наша оказалась изрядно попорченной. Вата оказалась вовсе не ватой, а неизвестно чем, пропитанным щелочью. Еще мы обнаружили книги, написанные азбукой Бройля(Азбука для слепых). Позднее мне рассказали, что на радиоузле в прошлом по ночам дежурил слепой учитель истории Старо Рудкинской школы Царегородцев Василий Сергеевич. Пословам моей сестры Лидии Александровны, слепой учитель был прекрасным педагогом и его очень любили ученики. Рассказывали, что Василий Сергеевич вел очень активный образ жизни и даже по весеннему половодью ловил наметом рыбу на Рудке. Конечно, его глазами была верная спутница по жизни жена, имени которой я пока не знаю. Надо сказать, что электрознергия для освещения жилых домов подавалась только в темные времена года с наступлением темноты и до одиннадцати часов вечера, а утром с половины шестого и до рассвета. Было и уличное освещение Запитана была животноводческая ферма и молотильный ток. Ток - это несколько огромных сараев, стоявших на месте нынешнего полуразрушенного производственного комплекса бывшего колхоза им. Суворова. Ближе к ручью, протекавшему через кладбище, стоял овин.. Это такой большой сарай с жердяными навесами, на которых сушились необмолоченные снопы зерновых культур. Внутри сарая была заглубленная в землю кирпичная печь. Думаю, в пору моего еще беззаботного детства овин топили в последний раз. На току стояла стационарная молотилка, работавшая от электродвигателя.Женщины цепочкой передавали развязанные снопы друг другу, у приемника молотилки их подхватывал Иван Степанович Куклин и отправлял в грохочущее чрево молотилки, с другого конца которой в одну сторону сыпалось на полог обмолоченное зерно, в другую летела мятая солома. Было шумно, пыльно и всем очень весело. Механизмами на току в ту пору заведовал отец Коли Куклина Куклин Леонид.Он позволял нам по очереди включать рубильник после перерывов в работе, это когда забивалась молотилка соломой или по иной причине. Леонид Куклин был с одной ногой. Вторую ему заменяла деревяшка, но и с одной ногой он управлялся очень ловко, даже ездил на колесном тракторе с огромными цельнометаллическими колесами с шипами: ХТЗ-НАТИ, как я узнал позднее(МТЗ тогда еще не было). Уехали из Старой Рудки в поисках лучшей доли семьи Коли Куклина, Толика Глушкова, Валентина Седых. С появлением в колхозе достаточного количества зерноуборочных комбайнов молотильный ток забросили и некоторое время складировали в нем снопики льна для дальнейшей отправки на Шарангский льнозавод. По старой памяти на току жило много голубей. В печи овина однажды устроила логово лиса. По ночам бесшумно кружили вокруг сараев совы. Уже в школьном возрасте стреляли мы с Володей Подоплеловым из раритетных ружей этих голубей. У Володи была рассверленная под гладкоствол "Арисака", подаренная ему дядей Андреем Васильевичем, а у меня рассверленная под 28 калибр Мосинка, тоже подарочная и тоже утраченная по детскому неразумию. Ходили мы на такую охоту не одни, а в компании мальчишек. Всем хотелось пострелять. Добычу нашу тушила с картошкой в русской печи тетка Клава, мама Коли Куклина. Мы дружно поглощали тушеную картошку с голубятиной, запивали молоком и до сих пор кажется мне, что вкуснее её никогда ничего больше не было. Каждую весну перед началом половодья пруд спускали. Для этого колхозный бригадир собирал мужиков и они поднимали деревянные щиты - затворы на мосту. Однажды затворы вовремя не подняли и вода прорвала дамбу около Первого болота. Образовалась огромная промоина, которую стали называть Прорвой. После известного события, когда в Прорве утонул человек, промоину стали называть по имени погибшего: Паладьевой ямой. К тому времени большое водохранилище было уже без надобности и через Прорву построили деревянный мост, но и его вскоре размыло, а Прорва только увеличивалась в размерах.. Её почти полностью засыпали уже в наше время при строительстве асфальтированной дороги в д. Барышники. ГЭС, а позднне мельница, мост через реку были своеобразным культовым местом для жителей Старой Рудки. В половодье и старые, и малые, несмотря на весеннюю распутицу собирались на мосту полюбоваться ледоходом и широко разлившейся рекой Рудкой. Гэсовская яма была любимым местом купания, а зимой с крутой горки, образованной насыпью плотины хорошо было на лыжах скатиться на лед. В 1967г. от единой энергосистемы Советского Союза были запитаны все деревни, села и лесоучастки Шарангского района. Здание уже не действующей ГЭС и мельницы разобрали. То, что было мельницей поставили на берегу пруда напротив коровника.(там, где поворот на кладбище). Мне еще будучи студентом в зимние каникулы довелось молоть на этой мельнице пшеничку для домашних надобностей. Мельником по семейной традиции был тогда участник ВОВ Спиглазов Николай Николаевич., проживавший в д. Суслово. Недолго проработал после его Валерий Лобастов. Мельница сгорела в смутные 90 годы, говорили, от неисправности электропроводки. Единственным напоминанием о ГЭС для тех, кто еще что-то помнит о тех временах, остался огромный тополь по дороге на Барышники, вымахавший из маленького прутика, посаженного перед входом на мельницу. С  12 июля 2016 г. Тот самый тополь. Крайний слева, дом Алексея Федоровича Полушина, бывшего председателя колхоза "Победа". Умер в 1973 г.

12 июля 2016 г. Тот самый тополь. Крайний слева, дом Алексея Федоровича Полушина, бывшего председателя колхоза "Победа". Умер в 1973 г.

... Подумалось, ведь у каждого из нас есть испытанные любимые рецепты блюд. Есть надоевшие, устаревшие, и чего-то хочется новенькое. Давайте поделимся кто чем может. И "накроем свой виртуальный круглый стол" "под сводом остывающих небес". Кроме этого, предлагаю вспомнить наши любимые деревенские кушанья, которые мы ели в детстве. Предлагаю на стол, прежде всего, деревенские блины скороспелые. Бывало, мама напечет этих блинов "целый стол". А мы - дети, уплетали их за обе щеки с молоком, вареньем, яичницей и жареной на углях в печи свининкой с луком. Вкусно! Чтобы было еще понятнее, какие это замечательные блины - есть фото здесь >>>>> Это старинное национальное кушанье Новоселовских Журавлей. Предлагаю рецепт деревенских скороспелых блинов: кефир, мука, соль, песок, сода, растительное масло - все хорошо перемешать, муку добавлять постепенно, готовим тесто, как для оладий. Выпекать можно и на газовой плите, смазывать сковороду кусочком свиного сала. Только на углях в печи получается вкуснее... Мне бы хотелось порадовать семью новым салатом из капусты. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть чего интересненькое. Бизяева Маша 7 октября 2013 года

Моя бабушка, Журавлёва Мария Васильевна,называла это блюдо - ЛЕПЁШКИ.

Незабываемый вкус из детства - горячее маслице с тонко нарезанным, до прозрачного,лучком,

в котором "плавают" тончайшие жгутики яйца "всмятку"....

В это кулинарное чудо неторопливо погружается Лепёшка, и, ...

Свининка отдыхает.

А еще были ОПЕКИШИ

Опекиши готовились, когда не было хлеба на завтрак. Замешивается пресное тесто: вода(кефир),мука, яйца, соль, песок. Лепятся лепешки на размер сковородки. И в печку, на угли. Ну, тоже, было очень вкусно! А картофельные "чипсы", это когда неочищенную картошину нарезать на кружки потоньше, на сковородку посыпать соль, а потом разложить картофельные кружки. Выпекать тоже на углях в печке...

Чисто гастрономическая.

Максим засобирался домой. Целый день я готовился к его отъезду. Натопил печь. Поставил туда кастрюлю жирного деревенского молока, закатил в серёдку печи штук тридцать пять яиц и через каждые пять минут заглядывал в печь, проверяя, не потрескались ли яйца, не убежало ли молоко. Яйца через положенное время покрылись коричневыми рябинками, сигнализировавшими об их готовности, а молоко к утру потемнело, покрылось вкуснющей коричневой - же пенкой. Утром пришла соседка тётя Тамара, принесла рыбник и сладкую ягодную лепёшку. Это что то вроде большого открытого сладкого ягодного пирога, необыкновенно вкусного. Уложили всю деревенскую экзотику в машину. Получилось немало. Тут и душистый кипрейный мёд, битая дичь, ягоды, рыба, деликатесные калёные яйца, топлёное молоко.

(Выделить ссылку и нажать правую клавишу мышки)..

http://ozhiganov.livejournal.com/pics/catalog/700/34910

Рыбники

Рыбник - это пирог с речной рыбой. Сейчас чаще для семьи пеку из мороженой селедки, скумбрии. Рыбу от костей не очищается, оттого пирог получается насыщенней. На раскатанный корж теста сначала положить обжаренный в растительном масле порезанный лук, потом рыбу, сверху еще слой обжаренного лука. Раскатать из теста еще корж и закрыть им начинку пирога. Края защипнуть, в центре сделать маленькую дырку, выпекать до золотистой корочки минут сорок в духовке, смазать растительным маслом, укрыть сначала бумагой, потом полотенцем. Подождать, пока пирог остынет. Приятного аппетита!

Продолжение гастрономической темы.

Рыбники, друзья мои, это особая песня. Нет, не песня, а "Песнь песней" кулинарного искусства многих хозяек из Вятских, Ветлужских, Вологодских и иных краёв. Не избегали сего действа и некоторые мужчины, в том числе мой дед Максим Николаевич и известный автор книг об охоте и природе Анатолий Онегов. Рецепты изготовления их пирогов совершенно одинаковы. Берется пресное ржаное тесто, раскатывается в лепешку. На лепешку кладется слой нежареного, нарезанного кольцами лука, затем слой хорошей рыбы(дед запекал порезанных и слегка посоленных крупных налимов с печенью). Сверху еще слой лука и черный перец. Все закрывается свободной половиной лепешки, защипывается и ставится в печь. (А. Онегов. "Планета - тайга" Москва 2001г.)

Только смотрите, друзья, рыба должна быть свежей, но уснувшей. Однажды Куклин Василий Петрович (давно в лесах Вечной Охоты) пек пирог из только что пойманных линей, так у него лини по всей печи расползлись.

Я поступаю проще. Покупаю в "Магните" заготовки для пиццы и пару тушек палтуса. Отдельно жарю лук на оливковом масле, отдельно обжариваю очищенную от костей рыбу. Выкладываю все это на лепешку для пиццы, обильно посыпаю черным перцем и запекаю в духовке. У нас это называется: праздник живота. Думаю, этим все сказано.

А у нас однажды раки убежали из чугунка

Вспомнился забавный случай. Наловили много раков, помыли, положили в чугунок, чтобы сварить. Только эти раки убежали из чугунка. Потом их собирали в доме по полу. Один меня сильно напугал, когда я мыла пол под кроватью, а рак уцепился за тряпку. Хорошо не цапнул за руку.

Салат из маринованных грибов с помидорами

Салат из маринованных грибов с помидорами. Любимое кушенье моей мамы. В тарелку нарезать маринованные грибы, свежие помидоры, 1-2 луковицы. Заправить растительным маслом.

Свиное сало с луком, лаврушкой и молотым перцем

Это блюдо всегда готовил (чаще зимой) мой отец Зайцев Арсентий Захарович. В большое блюдо он нарезал тонкие кусочки свиного сала, добавлял много колечками порезанного репчатого лука, соль, разминал несколько листочков лаврушки, все это посыпал черным молотым перцем. Очень хорошо перемешивал и ставил примерно на пол дня на поличку на кухне. А потом вся семья лакомилась этим кушаньем с картошкой в мундире с черным хлебом. Картошка всегда нарезалась сначала пополам, а потом каждая половинка снова на две части.

Земля

Уважаемые Пользователи Сайта, предлагаю к обсуждению с размещением познавательных материалов ещё одну тему: ЗЕМЛЯ.

В этот блок может входить любая информация от стоимости сотки земли в районе бывшей деревеньки Копытёнки

до материалов, полученных в результате бурения Кольской сверхглубокой скважины.

Ландшафтный дизайн, цветоводство, разумное лесопользование ...

Готов сформировать познавательный очерк о Пермской геологической системе, коренные породы которой выходят на дневную поверхность,

в том числе, на территории Шарангского района ныне Нижегородской области.

Валерий г. Пермь

Приезжайте на день Рождения Земли Старо-Рудкинской

21 июля 2013 года. Этот день был необыкновенным.

Мы приехали в Старую Рудку с внучкой. И бродили, бродили, бродили...

Утро было волшебным, прохлада, зелень, бесконечный купол синевы над головой. Ощущение невесомости.

В полдень эта жара перешла через край, солнце беспощадно всех прогоняло в тень. Мужчины ушли купаться на реку...

Деревня живет своей жизнью. Своими радостями и бедами. К пришельцам отношение как везде. .

Приезжайте на день Рождения Земли Старо-Рудкинской >>жми здесь>>

Бизяева М.

Познавательный очерк о Пермской геологической системе

Полагаю, что в "Открытой электронной книжке"Родной край" станет нагляднее. Если хотите, присылайте, я сразу размещу его в ней.Или разместите здесь на сайте в разделе "Творчество". Я обязательно прочту. Мария biz-mari@sinn.ru um-nik-nn@yandex.ru

28.10. 2013 По материалам, присланным Валерием Алексеевичем Демаковым в открытой электронной книжке "Родной край", открыта страница "География Шарангского района" >>жми сюда >>>

Прочитал пост под названием

Спасибо. С удовольствием прочитал Ваш очерк. Вспомнил читанную в детстве замечательную книгу В. А Обручева: Основы геологии" и даже скачал её из файлообменника.

С уважением. Иван. Старая Рудка.

Приглашаю сделать сообщение о книге

Никогда не интересовалась геологией. Очень интересно, чем эта книжка заинтересовала Вас, будучи школьником. Меня, например, в детстве потрясла книжка "Человек с луны" об одном путешественнике. Если не трудно, подготовьте, пожалуйста, сообщение о своей книжке. С уважением Мария

Академик В. А. Обручев.

Доброго времени суток, Маша. Все началось после прочтения книги "Земля Санникова" вышеупомянутого автора. Это было в 4м классе. В 60е годы прошлого века на слуху была профессия геолога. Ни одна передача популярной тогда радиопрограммы "Юность" не обходилась без очерков стихов, песен, посвященных этой романтической профессии. Тогда и попала ко мне научно-популярная книга "Основы геологии" дававшая представление о геологической истории Земли, формировании рельефа, происхождении и поисках полезных ископаемых. Потом были другие книги Обручева. Думаю они то и пробудили во мне тягу к путешествиям, которая не ослабевает несмотря на совсем не молодой возраст. Помню в 1972г. будучи солдатом СА я прочитал название железнодорожной станции на монгольской границе: "Кяхта" и с каким волнением забилось моё сердце, ведь имено из Кяхты начинались экспедиции В. Обручева: книга "От Кяхты до Кульджи" ( Путешествие по Монголии и Северному Китаю).

Владимир Афанасьевич Обручев. Русский и Советский геолог и писатель. Академик, Герой Соц. Труда. Дважды лауреат Сталинских премий. Умер в 1957г.

С уважением Иван.

Спасибо, прочитано

Спасибо за ответ,прочитала. "Земля Санникова" - любимая книжка с детства. "несмотря на совсем не молодой возраст". В сети ведь у нас возраста нет. Сначала душа, а потом разочарование при встрече:). Это мы уже проходили не раз. С уважением.

Академик Обручев

Очень похоже, что мы с Вами воспитывались на одних книгах. Недавно перечитал ЖЗЛ "В.А. Обручев". Потрясающей работоспособности человек, способный анализировать и систематизировать процессы Планетарного уровня. Сегодня таких совсем немного на нашем "земном шарике".

Иван, не могли бы Вы немного рассказать о Ваших предках. Нам известно, что с. Старая Рудка, изначально, именовалось Ожигановский починок, стало быть Ваши предки были родоначальниками. То есть мы, Новосёловские Журавли, Лаптевы, Зверевы, Зайцевы, Сусловы, Тороповы, Ефремовы, Подоплеловы, Щекотовы, Клешнины, Синцовы, изначально, Гости на Вашей земле ?!

Всего доброго, Валерий, г. Пермь

Об Ожигановых

Извините, что вмешиваюсь.

Пришло письмо от Августины Капуста (Журавлевой), чтобы информация не затерялась, пишу здесь:

"Про бабушку Маню.Она Жена Журавлева Павла Васильевича(папиного отца),т.е она-папина мать.Она родом из Старой Рудки-Ожиганова.Из рода основателей деревни.Ты же знаешь,что Ст.Рудка была раньше починком Ожигановским?.ЕЕ отец-Ожиганов Василий Захарович,он папин дедушка.Он жил в кирпичном доме красном,в Ст.Рудке был один кирпичный дом.У дедка(я его так привыкла называть,хотя он нам прадед) умерла жена,она из Сысуй была-Целищева Анна Семеновна.Сысуи братья Целищевы основали-там тоже целый клан был.Так вот он когда один остался,позвал бабушку Маню (дочь свою),жить с ним.Она и переехала из Новоселова к нему в Ст.Рудку,так с отцом и прожила там.Ты должна моего дедку помнить(Прадеда).У него белая борода была лопатой,и он нас всегда ласково называл-КЛОЧЬЯ СОБАЧЬИ.Это у него самое ласковое было.Так и слышу-А_А_А,ПРИШЛИ,КЛОЧЬЯ СОБАЧЬИ,,,НУ КА САДИТЕСЬ,Я ВАМ МЕДКУ НАЛЬЮ...И папа говорит,за всю жизнь от него мата не слышал.Самое страшное ругательство у него было-НЕЧИСТЫЙ ДУХ...Пусть будет земля пухом ему и бабушке Мане.".

Валерий, а Вы по прадедушке, оказывается, тоже Ожиганов. Может с Иваном братья в корнях?

Починок Ожигановский.

Здравствуйте. Пока не готов ответить на поставленные вопросы.. Есть только устные рассказы деда Максима и Куклина Василия Петровича. Да ещё примерно в 1940 году в районной газете "Колхозный путь" был размещен очерк моего дяди Михаила Максимовича (командир роты 377 стрелковой дивизии, погиб на Волховском фронте, как и многие Вятские мужики и парни) по истории Старой Рудки. В 80х годах прошлого века в нашей районке прошел ряд очерков Санчурского краеведа (фамилии не помню) по истории деревень и сёл, обязанных своим происхождением выходцам из нынешних Яранского, Котельничьского р-нов Кировской области.

Василия Захаровича хорошо помню. Он часто приходил к моему деду. Они, несмотря на тугоухость Василия Захаровича, о чем-то подолгу разговаривали. Что их связывало, сказать не могу.

С уважением: Иван.

О корнях Старо-Рудкинского рода Ожигановых

Из письма Августины Капуста (Журавлевой): "...Напишу,что знаю,может,кому-то интересно будет.Валера Демаков,конечно,и не мог знать про свои корни,он маленький был,когда дедка умер,да нам в то время это и не интересно было.Но про нашу ветку папа знает.Ты знаешь,что Ожигановский основали братья Ожигановы.Сколько их было,неизвестно,но среди них был Егор Ожиганов(отчество неизвестно).Это наш предок.От него началась цепочка.Егор-Алексей Егорович-Захар Алексеевич.От Захара Алексеевича-Алексей,Иван,Кирилл,Никифор,Василий Захаровичи.АЛЕКСЕЙ- жил в Кушнуре,работал ветврачом.Дети есть,но имена папа не помнит(Может,заглянут на сайт и отыщутся).ИВАН--жил в Ст.Рудке.Дети-Алексей и Александра Ивановичи.Алексей Иванович-жил в Ст.Рудке,жена Паня.(многодетная семья.Тамара училась с нами в одном классе,Маруся-с моей младшей сестрой Валей).Александра Ивановна(Саня) вышла замуж за Торопова Алексея Ивановича,жили в Ст.Рудке(тоже многодетная семья). НИКИФОР-жил в Ст.Рудке,погиб во время первой мировой войны.Детей не было.Его дом впоследствии перевез в Поздеево Куклин Александр-родственник жены.КИРИЛЛ-жил в Ст.Рудке,погиб во время первой мировой войны.Дети-Кирилл Кириллович и дочь.Имя ?)У Кирилла Кирилловича -дочь Анна Кирилловна.Сам он погиб в ВОВ.взяли в первые дни войны.Он где-то с 1919г.Анна Кирилловна,очень красивая девочка была,вышла замуж в Сысуи.Фамилия после замужества-Суслопарова.Она -папина ровесница.значит,с 30-31г.Возможно,потмков из Сысуй заинтересует эта информация.Т.е.ее дети и внуки-из рода Ожигановых.Да,еще.Жена Кирилла Кирилловича-сестра жены Спиглазова.Они впоследствии и жили в доме Кирилла.Это крайний дом в сторону Барышников.И наконец,ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ-наш прадед.Дети-1.-Павел Васильеви,.военный,жил в Севастополе.Погиб в 1956г. У него одна дочь-Ожиганова Людмила Павловна 2..Дочь-Юлия Васильевна,умерла в 18 лет.3-Дочь Татьяна Васильевна,в замужестве Клешнина.Похоронена в Ст.Рудке.У нее дочь-Клешнина Любовь Петровна.Проживает-в Удмуртии,г.Глазов. ;4-Дочь Мария(бабушка Маня) у нее-сын Журавлев Валерий Павлович,дочь-Демакова(Журавлева )..Нина Павловна.Это наша ветка.Естественно.основателем деревни был не один Егор,и у каждого брата были дети.Да и у Егора возможно,был не один сын,но про них ничего не известно. Вот целую повесть написала.Возможно,вас это заинтересует. "

Починок Ожигановский.

Всем форумчанам и гостям сайта здравствовать.

Очень признателен Марии Арсентьевне, Августине Валерьевне за совершенно потрясающий экскурс в историю фамилии Ожигановых, связанной со Старой Рудкой. Благодаря Вашему письму подтвердилась частично имеющаяся у меня информация о пионерах освоения и заселения нашей Малой Родины, к коим с гордостью отношу своего прапрадеда по имени Пётр Ожиганов.

Кстати дом Кирилла, это дом, в котором жили Леонид и Фаина Подоплеловы после своего второго пришествия в Старую Рудку.

У меня просьба к Августине Валерьевне, если возможно, пусть Валерий Павлович поделится воспоминаниями о строительстве Старорудкинской ГЭС. Ведь это было грандиозное для колхоза гидротехническое сооружение. Отсыпанная почти вручную дамба простиралась от дома А. Ф. Полушина и на 200 метров за Паладьеву яму.

Я бы хотел, чтобы воспоминания выглядели следующим образом:

Сначала просто рассказ, затем ответы на уточняющие вопросы.

1. ГЭС колхозная или межколхозная.

2. Было ли инженерно-гидрологическое обоснование.

3. Причины незаполнения водохранилища.

4. Председатели колхозов на период проектирования и строительства (Старая Рудка, Лаптево, Новоселово, Барышники). Годы начала и окончания строительства.

Если есть фото ГЭС, впоследствии мельницы, моста, плотины, трансформатора на столбах на другом берегу Рудки с благодарностью приму от всех, кто откликнется. Такая же просьба к дочери Спиглазова Николая Николаевича (г. Тольятти или Самара) вдруг прочитает.

Чтобы не загромождать форум, пишите на (ozh-ov@rambler.ru)

Все доступные мне материалы о Старорудской ГЭС будут размещены на сайте.

С уважением: И. Ожиганов